Sinopsis y Presentación

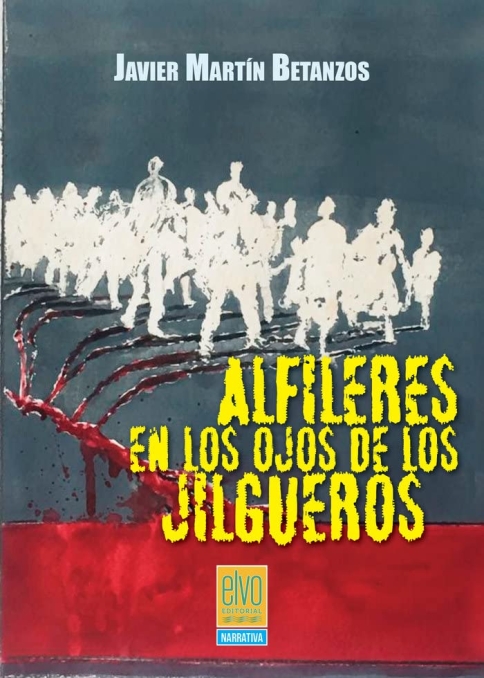

Alfileres en los ojos de los jilgueros

José Ruiz, el cabeza de familia, jornalero y militante anarquista, malvive trabajando la mayor parte del día con la única recompensa de dar de comer a los suyos. A pesar de su oficio y de su suerte, José es un hombre ilustrado y autodidacta. Cuando el golpe de estado triunfa en Andalucía occidental, ve peligrar su vida y la de su familia ante la llegada de la llamada Columna Carranza, que ya había sembrado el terror en el Aljarafe sevillano. Huyen a Málaga por recomendación del exalcalde de la localidad, amigo suyo. Tras su llegada, colabora en la defensa de la ciudad y en el acogimiento de los muchos refugiados que llegan a ella.

La ciudad se siente, no obstante, abandonada por el Gobierno de la República y, sin apenas medios, hace frente al enemigo, que acaba por tomar la ciudad. Es entonces cuando se produce el éxodo conocido como La Desbandá. Una frenética y horrenda desazón que discurre por una carretera serpenteante y estrecha, una trampa en la que se respira un aire de ceniza y fuego.

Sobre el libro

Al enfrentarme a la lectura sosegada de Alfileres en los ojos de los jilgueros, de Javier Martín Betanzos, percibo la dimensión de la necesidad de la memoria de nuestra más trágica confrontación en la historia reciente. Sin alejarse lo más mínimo de la realidad documentada, el narrador utiliza el transcurrir vital de una familia desde su pueblo natal hacia el terrible peregrinar por la geografía andaluza, que le lleva a la Málaga de La Desbandá. Un tortuoso sinvivir donde cohabita la tragedia personal con los avatares de la desorganización y el abandono de los republicanos, la presión de los nacionales en su pavorosa maledicencia de venganzas y odios hacia la «otra» España.

A los descendientes no nos contaron toda la verdad. Es más, ocultaron miserablemente el desamparo de miles de familias como vamos contemplando en la narración de Javier. La novela no se pierde en vaguedades descriptivas, pues la acción no necesita de ropajes distintos a los del diálogo de la desesperación. La lucha diaria de la supervivencia con el trasfondo ilusionante de unos ideales en la esperanza de una vida mejor, sin explotación, en igualdad, en el necesario reparto de trabajo y justicia. Hace tiempo escribimos que «queda mucho por recorrer para el definitivo esclarecimiento de los hechos, pues, además de muerte, estos sucesos luctuosos —que marcaron la segunda mitad del siglo XX español y aún siguen imprimiendo carácter al sentir hispano— supusieron la inexorable aniquilación moral de los perdedores supervivientes, de por vida en la mayoría de los casos. Los pormenores, por escabrosos y crueles que sean y por más que se quiera transmitir que inciden en las viejas cicatrices sin restañar, servirán para ir cerrando este negro capítulo con todas sus consecuencias. Solo el conocimiento al detalle del qué, el cómo y el cuándo nos acercarán al porqué.

Tras la lectura de la novela queda un poso imborrable. Martín Betanzos aporta con su obra el deseo de no quedarse fuera del conflicto que hace ochenta años desgarró el suelo de esta permanente y orteguiana España invertebrada. No ha querido quedarse con los fantasmas del pasado, la de aquellos que aún vuelven a erigirse en los viles protagonistas que quieren evitar que se conozca la verdad. En definitiva, no dejamos de volver a esta España que duele y avergüenza. Me quedo con las palabras finales del narrador describiendo el desamparo de Elisa, la mujer de José Ruiz, abatida en la tristeza de la muerte próxima y pensando en los suyos. Lo resume todo: Aquella tarde había una luz parda, de ceniza, y las formas apenas se distinguían, si no eran tocadas de soslayo por un sol anaranjado. Su silueta delgada y detenida, estaba indecisa. Su piel, pálida y ajada prematuramente, reflejaba otras siluetas, andantes autómatas con un destino ya escrito, un destino cabizbajo y derrotado, una vida vencida y quebrada.

Antonio Ramírez Almanza

Conseguir un ejemplar de Alfileres en los ojos de los jilgueros

Fragmento de Alfileres en los ojos de los jilgueros

Elisa tragó saliva, miró a su hijo y dejó de llorar como si le hubiesen accionado un resorte. Se puso detrás de la pareja y los tres comenzaron a caminar con unos bultos con ropa, tres platos y unos pocos cacharros de cocina. Las armas las llevaban Soqui y Rafael. Un hormiguero en fila india discurría por la angosta carretera. En sus márgenes había bultos con ropa, toda clase de cacharros, incluso objetos de decoración. A Rafael todo aquello le parecía un mal sueño, como una extraña representación teatral sin ningún sentido, algo que nunca habría podido imaginar y que, ahora, vivía en primera persona. De pronto se escucharon gritos:

—¡Al suelo! ¡A las cunetas!

Instantes después se oyeron motores y luces cegadoras, seguidas del ruido de las bombas y ametralladoras. La aviación atacaba a los huidos. Los más viejos y los niños a los que sus madres no agarraron a tiempo yacían en el suelo. Fuego, miembros amputados, sangre, quejidos, voces de la gente llamando a sus seres queridos en medio de un enorme desconcierto. La aviación de los sublevados atacando a la población civil sin ninguna opción de defenderse.

Cuando creían que todo había pasado, desde la montaña disparaban ametralladoras y morteros explosivos e incendiarios. En unos pocos minutos todo el suelo se llenó de nuevos cadáveres sin que hubiese dado tiempo a hacer un recuento de las bajas provocadas por la aviación.

Muchos de los animales huyeron asustados, algunos emitiendo gemidos y sonidos raros, algunas mulas resoplaban y no paraban de hacer pisadas en el mismo sitio y movían sus cabezas nerviosamente. Un caballo piafaba continuamente sin indicio de que fuese a parar. Otros animales estaban tirados en el suelo reventados, con todas sus vísceras fuera y la boca y los ojos abiertos desmesuradamente.

Rafael, Elisa y Soqui aún estaban en el suelo, los tres abrazados y con el terror maquillando sus caras de una palidez que solo cogía color con el fuego que relampagueaba entre los arbustos ardiendo o entre la misma ropa de los seres humanos. Ancianos, mujeres, niños y, también, hombres de mediana edad, aunque menos, que poco antes corrían hacia lo que creían la salvación, estaban desperdigados por toda la zona. Algunos de los pequeños fuegos crepitaban repetida y machaconamente y se mezclaban en aquel aire de muerte y horror con lloros y ayes. Algunos niños supervivientes perdieron a sus familias y caminaban perdidos, descalzos o con sus ropas hechas jirones. Aparecieron algunos milicianos y esos niños fueron recogidos por ellos rápidamente.

—¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué peligro representamos nosotros?

Si somos civiles, civiles indefensos y hambrientos. ¿Por qué bombardean a la población civil? ¡Dios mío qué horror!

—Esto mamá te confirma que papá siempre tuvo razón. Es un escarmiento para que no se nos ocurra escalar hacia las atalayas de los ricos para coger un pedazo de pan. Esa es la lección que estamos recibiendo en forma de muerte y penalidades. Esta es su enseñanza.

—No va a venir, ¿verdad?

—Pues claro que vendrá. Más adelante.

—Si él estuviera aquí me sentiría más segura. Él siempre sabía qué hacer. ¿Por qué Dios permite todo esto?

—No empieces mamá.

—Sí, tita. No empieces. Como decía el tío, Dios anda muy ocupado escuchando las plegarias de las beatas y los meapilas.

¡Qué razón tenía! Nos han metido en la cabeza pájaros, fantasías. Esos mismos pájaros que ahora nos picotean porque caemos en la cuenta de que todo es un engaño, que estamos abandonados, lejos de toda esperanza.

(Fragmento de Alfileres en los ojos de los jilgueros © Javier Martín Betanzos)

Fragmento de Alfileres en los ojos de los jilgueros

Espacio estético-literario. Javier Martín Betanzos

El 8 de febrero de 1937 (pronto se cumplirán 87 años sin que haya habido una verdadera reparación) una multitud de refugiados que abarrotaban la carretera huyendo hacia la provincia de Almería, fue masacrada por militares uniformados franquistas, italianos y alemanes por tierra, mar y aire. Murieron entre 5.000 y 6.000 personas desarmadas, la mayoría mujeres y niños. Antes habían estado refugiados en Málaga (la ilustración corresponde a la catedral). A esta masacre se le conoce con el nombre despectivo de La Desbandá.

La novela histórica “Alfileres en los ojos de los jilgueros” recoge este crimen de lesa humanidad. A continuación un pasaje de la novela donde se describe la situación de estas personas poco antes de la huida.

*****

Soqui y Elisa vieron llegar a Fernando y a José, dejaron por un momento lo que estaban haciendo, casi les sirvió de oportuna excusa para poder descansar un poco, y se acercaron a ellos.

—¡Hola camaradas! —saludó Fernando, José dio un beso a su mujer y otro a Soqui.

—Esto está muy mal y no podemos hacer gran cosa —se lamentó Elisa y a Soqui le brillaron los ojos en un amago de lágrimas de salitre, de las que te escuecen en la piel, de esas que te queman como ácido y que sabes que nada puedes hacer para evitarlo.

Fue una debilidad abortada a tiempo; algo que tenía que reprimir si quería salir viva de allí. A Soqui le hubiese sabido bastante mal mostrar aquella consunción de ánimo ante Fernando, al que apenas conocía. José miró a su alrededor. Una mujer desdentada y greñuda cuidaba de tres niños pequeños que no se llevarían más de un año entre ellos. Uno se limpiaba con la manga unos mocos verdes y espesos. Otro tenía la piel de la cara llena de bultitos con puntos rojos, sus ojos, también rojos, lagrimaban abundantemente y una tos hueca le deshacía la garganta y el pecho. Era la personificación inmisericorde de la extenuación y el enflaquecimiento extremo. Seguramente tenía fiebre.

—Tiene sarampión —le dijo Soqui a su tío al percatarse de que fijaba su atención en aquel ser caquéxico, imagen del desamparo.

—¡Pobre! —fue lo único que acertó a decir José.

—Seguramente morirá sin que podamos hacer nada para evitarlo —se compadeció Elisa mientras miraba para el suelo, como si le diera vergüenza, como si se sintiera culpable de la maldad humana que provocaba toda aquella indignidad.

—¿Ese niño está muerto? —preguntó Fernando mirando hacia un niño tirado en el suelo junto al pie de una columna.

Más al fondo, una mujer hacía sus necesidades en un cubo.

—Acaba de morir. Solo. Sin consuelo. Como un perro. Hasta más tarde no vendrán por él —respondió Elisa sin ninguna emoción, solo constatando un hecho desgraciado.

José no dijo nada. Se sorprendió por la entereza de su mujer y se lamentó por el hecho de que Soqui tuviera que vivir aquella iniquidad tan joven, revolcándose en aquella viscosidad inmunda, como si formara parte de ella. El miedo a las bombas, a las represalias y a las barbaridades, reales o imaginarias, que decían que eran perpetradas por los moros, hacía que los refugiados que llegaban a Málaga y a otras ciudades republicanas lo hiciesen llenos de pavor, exhaustos y humillados. El hambre, la suciedad, las enfermedades, el miedo y los piojos los habían despojado de toda dignidad humana. Entre ellos había muchas mujeres, analfabetas y muy pobres, mujeres que antes de esta sinrazón apenas habían salido de su pueblo. En su mayoría, habían perdido a sus maridos, padres o hijos, en muchos casos sin saber por qué o sin llegar a comprender que se hubiesen quedado huérfanas o viudas porque sus seres queridos militasen en un sindicato. A Soqui y Elisa, que habían aprendido a leer y escribir y se habían tragado el mundo a dentelladas, en atracones de realidad, les tocó consolarlas, darles alguna medicina paliativa a sus hijos o a ellas mismas o ponerle una venda a alguna herida infectada que acabaría gangrenándose. Elisa trataba de darles esperanzas, algo para lo que Soqui se sentía incapaz. Pero, a veces, ni ella misma creía en lo que decía. «Pobres chicos». «Si logran sobrevivir será una generación perdida, una generación marcada por lo peor del ser humano». «Si Dios existe, ¿cómo permite esto?». Se sintió impotente, casi se resignó. «¿Hasta cuándo durará toda esta inmoralidad?».

Antes de marchar Fernando y José echaron un último vistazo a aquella inmensa pocilga. El lugar sagrado era el compendio de todas las miserias humanas, de todo lo que el ser humano puede provocar en sus semejantes. «Ni el animal más dañino de este planeta es capaz de realizar esta maldad con sus propios semejantes». Gente haciendo sus necesidades en público. Personas jóvenes demacradas, con sus cuerpos compuestos de huesos y piel renegrida. Algunos lanzaban esputos marrones y sanguinolentos lejos de sí «¿Tendrán tuberculosis?». «¡Y Elisa y Soqui cargando con todo esto!». En un cercado con bancos había unos cerdos y, deambulando cerca de allí, unas gallinas con los pescuezos pelados, asquerosamente sucias y con una extraña prisa por ir a ningún sitio. Todos ellos dejando sus excrementos por el suelo que nadie se molestaba en recoger. Junto a una capilla había tres hombres con algunas de sus extremidades entre azul y violeta, casi negras, con algunas llagas rojas. En otras partes de sus cuerpos llevaban vendajes sucios y con pequeñas zonas acartonadas que había formado el pus al secarse. Estaban vestidos de harapos, ellos mismos eran harapos. Junto a los hombres no había nadie más, estaban apartados, desahuciados. Un olor insoportable invadía su alrededor, la gangrena no solo en ellos era tejido corporal muerto, era la materialización de la podredumbre en su máximo grado, la degeneración del hombre llevada al infinito. Más que gestos dolorosos lo que se advertía en sus rostros era aturdimiento y resignación. José pensó que si a él le tocaba sufrir esa degeneración del cuerpo y del alma no le daría el gusto al mal y a esas asquerosas bacterias de degradar su dignidad humana, se pegaría un tiro y acabaría rápido. Incluso se atrevió a decidir por los demás. Si a uno de los suyos le tocaba sufrir como a esos pobres desgraciados, él mismo le pondría remedio. Se dio cuenta de que estaba desvariando y cogió a Fernando del brazo arrastrándolo hacia la calle y sin ni siquiera despedirse de Elisa y Soqui. José comprobó en los rostros de las mujeres toda la desesperación y el horror de la guerra. Se apenó por ellas. Aunque salvaran sus vidas estarían muertas, mucho peor que muertas. Lamentarían que el destino no le hubiese concedido una muerte misericordiosa y oportuna.